文章作者:海豚君

文章來源: 海豚投研

在比亞迪的上篇深度《價格屠夫還能大賺,比亞迪憑什麼血戰群雄?》中,海豚君探讨了深度垂直一體化,尤其是電池自研自産,以及垂直一體化技術選擇中成本驅動,給比亞迪帶來的毛利率優勢。

而下篇更多是對垂直一體化本身的商業選擇、一體化後半段的業務打法思考,以及在此基礎上,去嘗試理解比亞迪未來的業務和估值的确定性。

而本篇海豚君對比亞迪的分析主要圍繞以下幾個問題重點展開:

一、比亞迪:好模仿嗎?有第二個比亞迪嗎?

二、電動汽車垂直一體化的後半程:降價拿市占、分紅還是智能汽車垂直一體化?

以下是正文

一、有人能再造一個比亞迪嗎?

通過上篇的分析,比亞迪的毛利率核心優勢其實是極緻降本思路下的技術/工程路徑選擇(電池上選更便宜的鐵锂,以及量産難度更低的方形電池;混動技術使用成本更低的單檔串并聯),以及最為深度的垂直一體化産業布局選擇。

如果說前者隻是技術路徑的選擇差異,混動技術本身之間的技術差距已越來越小,那麼真正的問題是垂直一體化的布局到底有多大的模仿難度,尤其是目前越來越多的主機廠都已經開始自建電池産能了。

1) 垂直一體化行業特征——下遊:剛需+寡頭;上遊:長鍊條+重資金+中技術

在海豚君所覆蓋或者關注的行業當中,光伏、整車的龍頭公司都有很強的垂直一體化傾向性,最适合垂直一體化的行業大緻有幾個特征:

a. 終端剛需價穩,且行業偏壟斷或寡頭,龍頭市占率偏穩。下遊穩定的用戶需求、穩定的價格和較高的市占率,最終的目的都是垂直一體化的重資産投入形成的既有産能,能夠超越周期,保證産能利用率;

b. 産業鍊鍊條較長,有資金壁壘;也有一定技術壁壘,但技術壁壘沒有高到直接阻斷新的進入者;

而(a-b)放在一起意味着:終端對用戶而言是剛需品,要經常用,所以用戶就要求價格必須要低,那麼提供這些産品和服務的企業就夠足夠的動力不斷去壓低價格,而壓低價格方式,如果産業技術壁壘太高,不容易進去,那麼也整合不來。

而有資金壁壘和一定技術壁壘意味着大玩家能進,而小玩家進不去,這樣大玩家建立産能之後,可以利用前端的規模效應壓低采購、提高産能利用率,反向稀釋自己重資産投入下的沉澱成本,成本走低之後可以反向作用于前端産品降價和市占率的提升。

傳統行業中,石油是一個垂直一體化的典型範例:從勘探、開發、煉油、運輸到零售,産業鍊超長,而且資金壁壘超高,有一定技術壁壘,而最重要的終端用油需求幾乎剛需,而且無論是國内的三桶油,還是海外的油公司,都是明顯的寡頭市場。

上遊長鍊條,有資金壁壘和技術壁壘的行業太多了,随便提幾個:雲計算,資金+技術雙壁壘,但上遊算力的制造和設計壁壘高到很難進入,所以雲計算廠商們隻能高度依賴英偉達和台積電。因此,這裡的玄機還是有一定壁壘,但沒有高到處于行業整合位置的龍頭沒有到完全無法進入的地步。

而且更為關鍵的是下遊:重資打造産能,下遊必須保證需求的确定性,因此下遊最好是剛需品,而且絕對壟斷。下遊如果産品不剛需,垂直一體化的公司沒有一個終極穩态的超高市占率做補償,那麼行業低迷期,垂直一體化的重資産很可能導緻公司資金流斷裂的“毒藥”。無論是雲服務還是石油對最終使用它的用戶而言,都是基本都是剛需品+壟斷/寡頭市場。

而反過來我們代入比亞迪:上遊特征基本全部符合,主要是下遊汽車整體并不算是一個剛需品,隻有在細分産品價格帶——8-20萬算是個半剛需品,幸好這個價格帶的市場也足夠大,再配上高市占率才不枉費後端重金砸下的一堆自研、自建産能。

2)比亞迪的垂直一體化好模仿嗎?隻是看上去容易而已

在傳統燃油車時代,在造車的核心技術上,頭部的燃油車廠基本也都是自研自産,其實核心技術上的垂直整合也已很明顯。

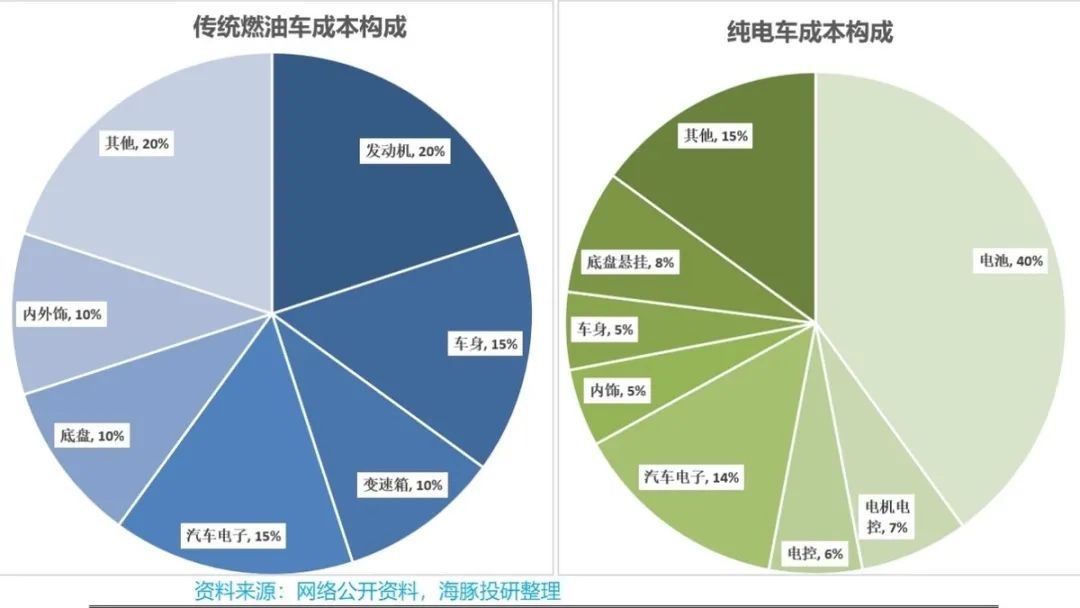

而汽車從燃油進入電動,在海豚君看來的核心變化,反複加油的油箱變成了反複充電的電池,用車成本(原本付給加油站的錢)前置到了買車成本上,導緻造車的成本構成巨變。

如果汽車還是那個交通工具,電動化時代的垂直整合,很明顯最核心的是價購置成本上移、造車價值量最大且有技術/資金壁壘,但技術壁壘又沒有高到完全排他的電池。

而這兩年各大有能力的整車廠們普遍開始自研自産電池、投電池産線的核心所在。那麼問題是,這種垂直一體化,尤其是電池的垂直一體化,别人模仿起來容易嗎?

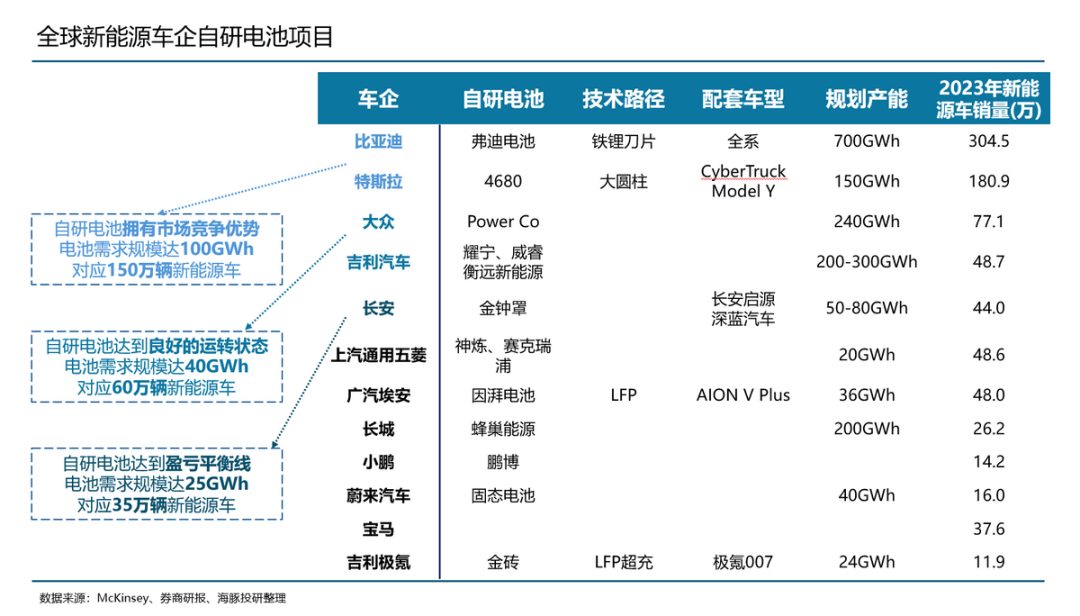

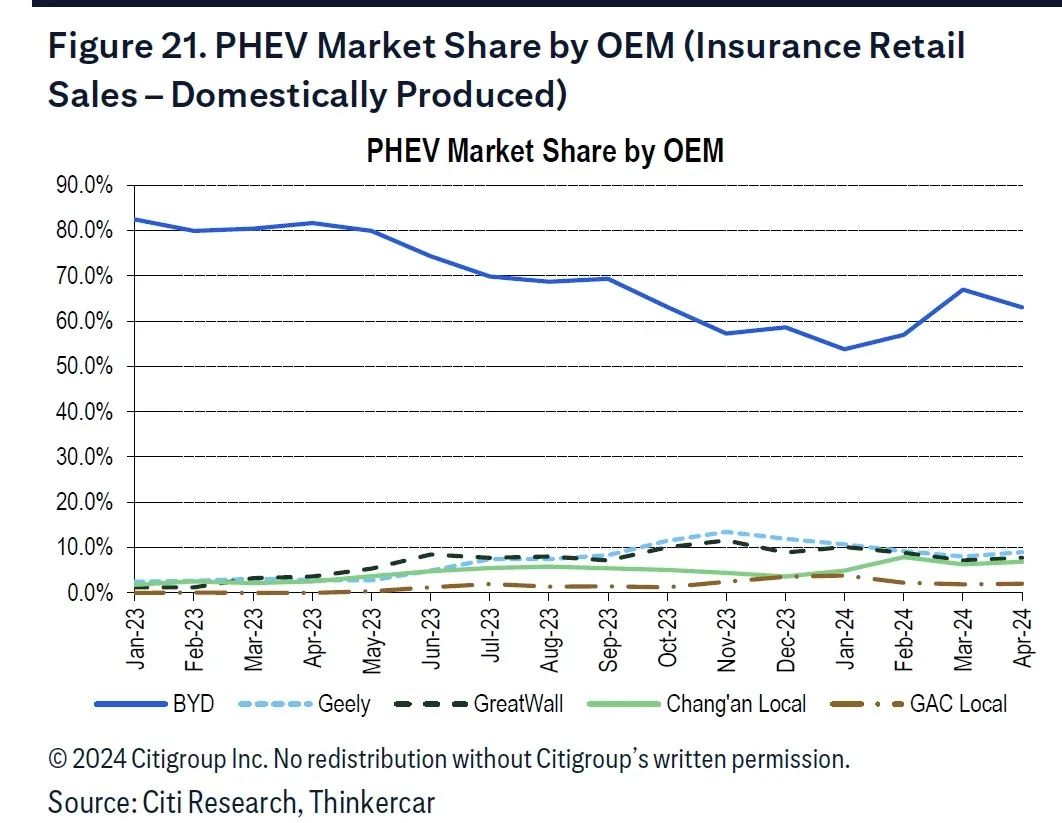

模仿能夠成立的核心,還是銷量規模:根據麥肯錫的報告,從規模效應來看,當汽車生産規模達150萬輛,電池需求規模達到100Gwh,自研電池才具備市場競争優勢,且可以通過這個優勢,來反向降價,拉高市占率,形成産能到市占率的正循環。而從2023年新能源車終端銷量來看,目前滿足電池端的需求規模優勢的隻有比亞迪和特斯拉。

大衆、吉利、長安、上汽、廣汽等汽車生産規模符合自研電池盈虧線門檻,但目前受制于量産經驗,預計 24-25 年後逐步小規模替代,而新勢力中小鵬和蔚來汽車規模仍還未達到自研電池門檻,中期維度規模自供應較難。

而目前來看,比亞迪早期全産業鍊布局的垂直一體化先發優勢已經确認:連續降價而不壓縮毛利率,已經說明了正循環基本确認,如果與它在平價車同賽道競争的玩家,如果無法匹配它的性價比,追趕起來并不容易。

這也是2021-2023年,在比亞迪DM 4.0周期内看到的情況下:

a. 第一段是混動技術上的領先優勢;

b. 第二段是領先優勢縮小的情況下,比亞迪可以在不明顯損耗毛利率的情況下,以更低的價格把這個技術提供給用戶。

二、電動汽車垂直一體化後半程:降價拿市占、分紅還是智能汽車垂直一體化?

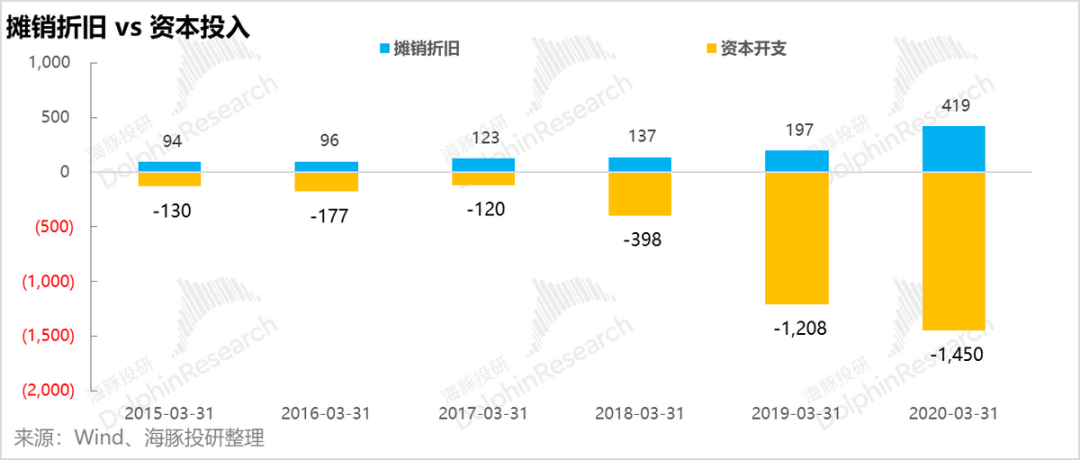

a) 産能的前置投入期基本尾聲

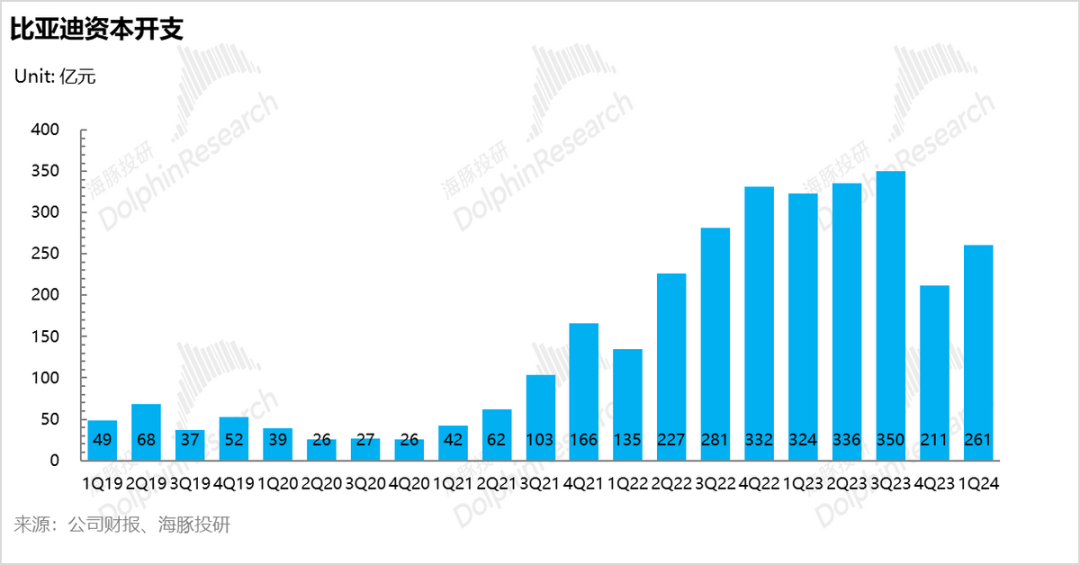

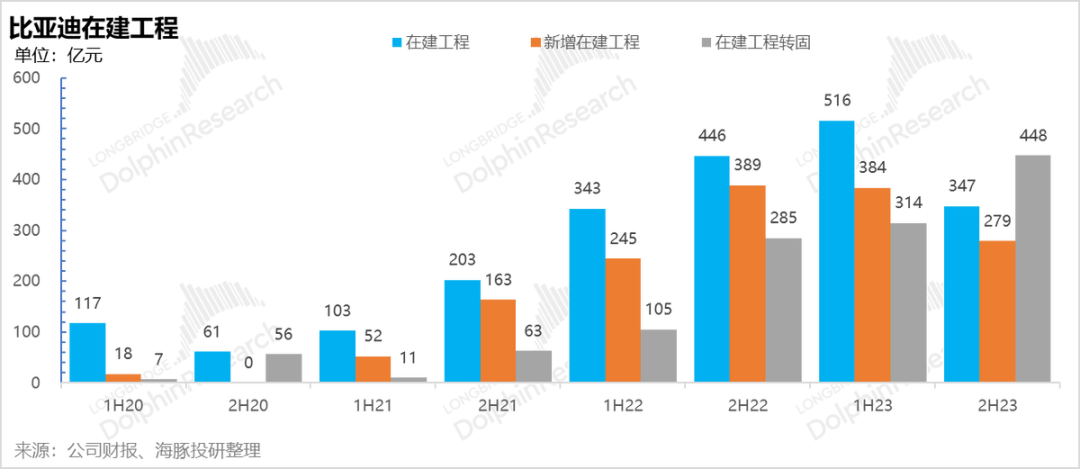

但從2023年四季度開始資本開支投入已經開始呈現大幅度收縮迹象,到了2024年一季度雖略有提升但相比2023年高峰期也已經收窄。

從在建工程來看,2022-2023年為在建工程的集中落地期,新增在建工程在2022年下半年和2023年上半年達到了峰值。但2023年下半年新增在建工程出現了首次下滑,而在建工程轉固達到了曆史新高,産能落地加快,新增在建工程的下滑也意味着比亞迪本輪的産能擴張或已經達到了階段性尾聲,後續擴張速度逐步收縮。

從比亞迪的産能規劃來看(具體電池和汽車産能規劃請見上篇:《價格屠夫還能大賺,比亞迪憑什麼血戰群雄?》),2023年國内乘用車可用産能已達到470萬輛,對于比亞迪今年400萬輛産量目标足夠充裕,而當前在建乘用車産能197萬輛,合計660萬以上的總已有和在建産能至少滿足到2026-2027年的乘用車需求。

而電池産能更是離譜:2023年底已有450Gwh上下,即使考慮許多工廠多班排班的因素,已經明顯超過了海豚君估算的弗迪電池實際内外部客戶真實的需求量,在外供電池占總電池出貨量占比沒有大幅上升的情況下,現有産能海豚君預計已經能滿足至少到2027年的電池需求,也意味着比亞迪在垂直一體化上前置性投入本輪已經到達了階段性尾聲,預計後續在建電池産能節奏繼續放緩。

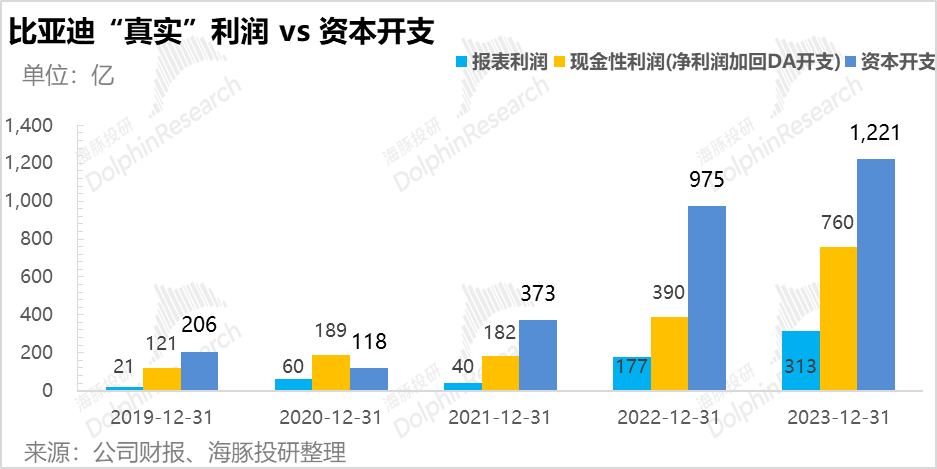

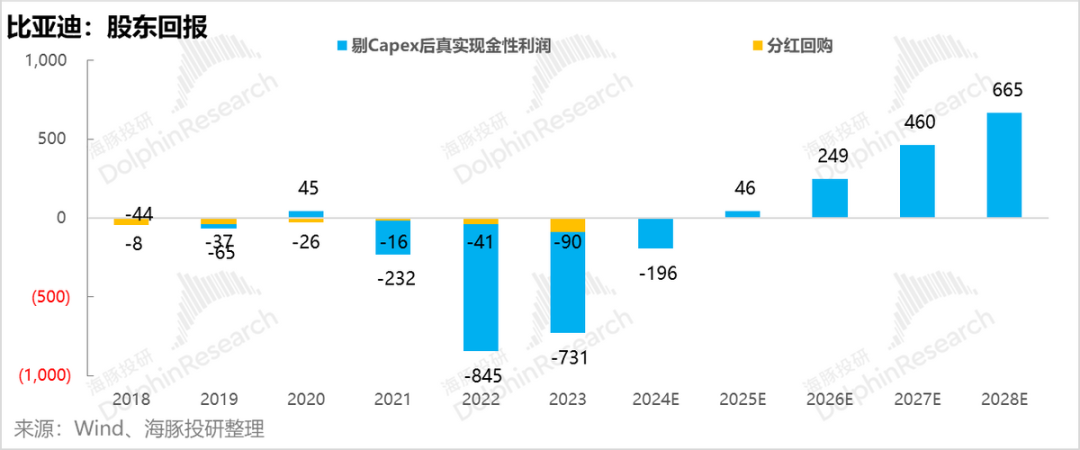

b) 假利潤結束,真利潤快了嗎?

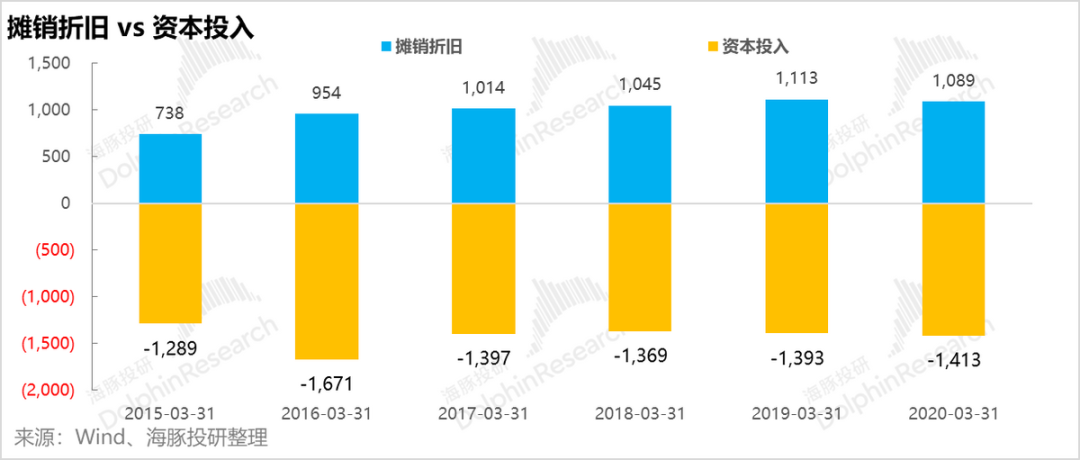

再看一下,這一波産能期對應的真實資金代價:以2023年為例,比亞迪自己報的是313億人民币的淨利潤,海豚君加回攤銷折舊/資産處置這類與主營經營相關的非現金費用之後,真實性的經營利潤大約是760億人民币。

但2023年一年的資本開支就沖到了1200億,也就是說比亞迪把當年所有利潤投入到了擴大再生産當中,甚至這還不夠,而比亞迪之所以現金流頻頻創新高,主要是靠經營中占用上遊資金,也就是供應鍊的資金。

換句話說,因擴産能,比亞迪的報表利潤是假象,所謂利潤都是靠固定資産投入的資本化會計記錄方式來實現的。而賣車賣出去後,真正賺到的是對上遊的經營占款。

而a)-b)放在一起,主要是思考兩個問題:一個經營上:投産期告一段落,後面搞什麼?另一個是資金分配上,等到真實利潤慢慢浮出,提高股東回報,還是投資新領域?

海豚君先從第一個問題開始梳理:

a) 經營上:投産期告一段落,後面做什麼?

這個問題的回答很簡單,投産結束了,接下來必然想法設法提高産能利用率,尤其是政府招商引資導緻比亞迪産能撒面粉式分布的情況下,産能利用率不足的反噬可能會更為嚴重。

所以,後續很容易猜測比亞迪在賣車上的可能打法:

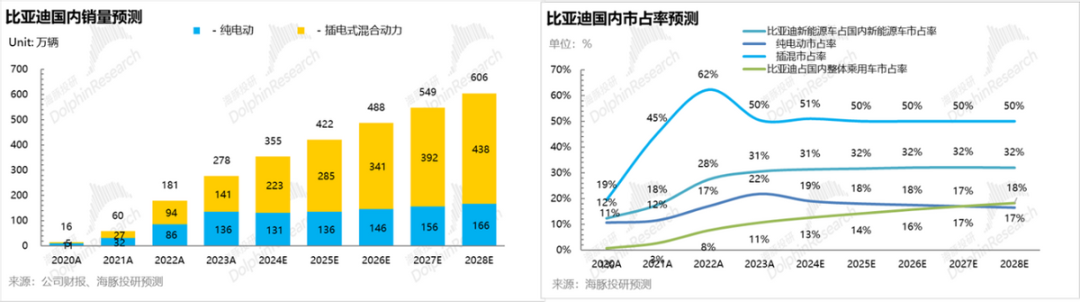

①在DM 5.0還有一定技術代差,比亞迪訂單充足,可以用技術的時間差來賣車;不過,這個時間差,海豚君估計也就一年,同行如吉利,今年下半年會推類似技術,明年車開賣。

②當對手追平之後,“同樣的技術,更低的價格”,用自身垂直一體化的規模優勢,在10-20萬剛需敏感的價格帶上,由于毛利率足夠優越,用降價策略來保證後端重資産有足夠的産能利用率,拉高市占率。

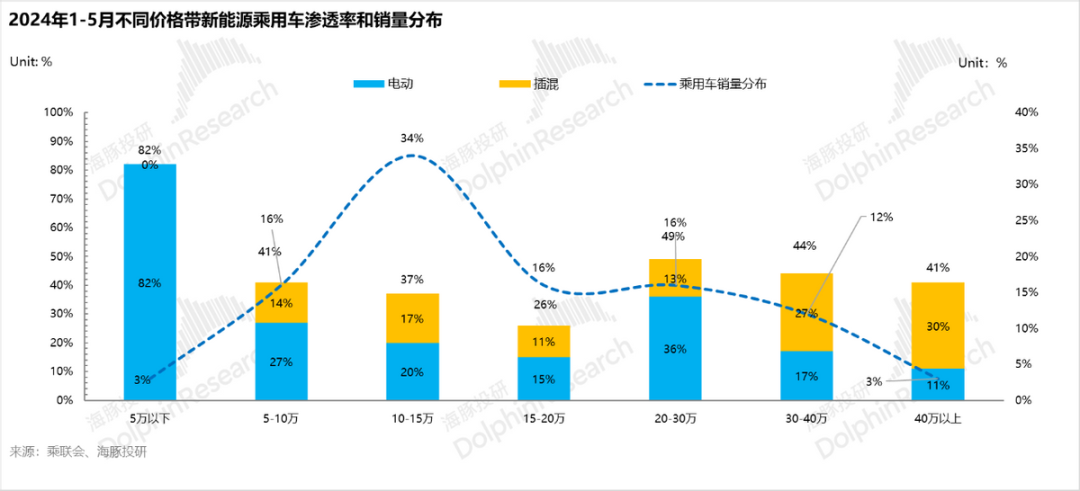

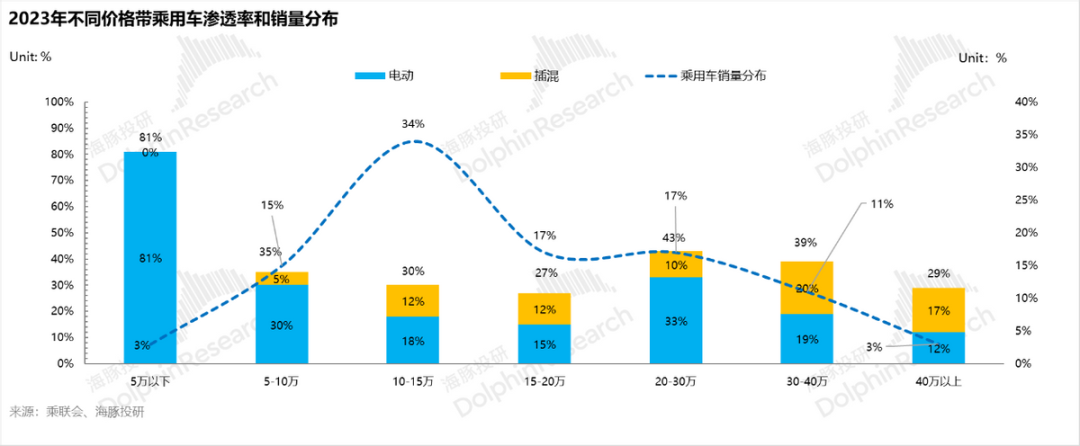

尤其是從汽車價格段内部結構來看,今年的相對紅利價格帶段位還是汽車市場銷量占比最高(占乘用車總銷量的60-70%)的5-20萬的價格帶區間。

而這個價格帶,幾乎是比亞迪的“統治區”。而也就是這個價格帶,目前整體新能源車滲透率在2024年1-5月僅達到35%,仍低于分别由純電占領的20-30萬元價格帶(整體滲透率達到49%)及由混動占領的30萬元以上價格帶(整體滲透率達到44%)。

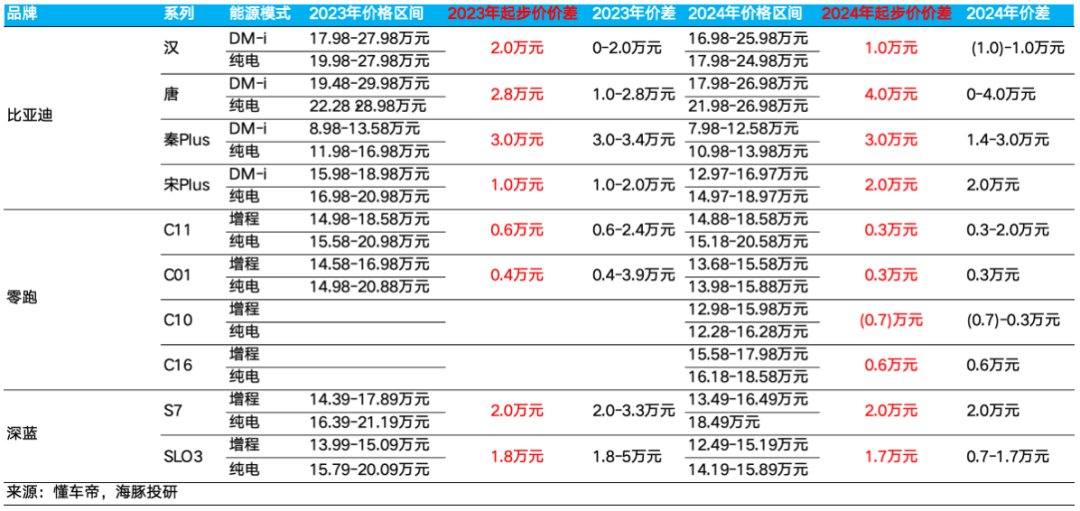

同時在這個價格帶上,2024年主要是靠混動來滲透。而背後原因主要因為在此價格帶,用戶對性價比要求更苛刻,而車企同款車型混動版本和純電版本的價差,由于混動帶電量低,電池更便宜,混動車型相比純電車型普遍價格低0.3-4萬元。

此外,插混車型沒有續航焦慮,而純電車上這個價格帶的潛在用戶普遍在二三線或者以下城市,充電設施不便,續航短闆明顯。在10-15萬的核心價格帶内,混動是在考慮續航情況下,無論是在購車成本(相比純電),還是在用車經濟性上(相比燃油)都更加經濟的選擇。

目前純電車在5-15萬價格帶上,續航有明顯“bug”(全域800V産品的價格沉不下來),如果無電化學材料的技術突破,純電在這個價格帶上打價格戰還是很有難度。2024年5-15萬元的價格帶市場,海豚君估計插混車仍然是加速替代燃油車的主戰場。

b) 資金分配: 等到真實利潤慢慢浮出,提高股東回報,還是投資新領域?

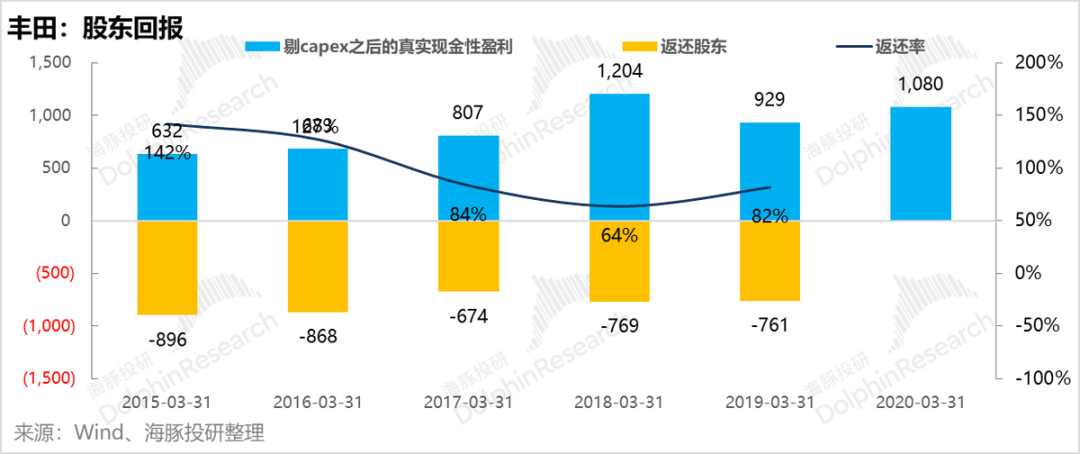

對于這個問題的回答,我們先參照一下,穩态下的“宇宙車廠”豐田:

而再看一下比亞迪,最近三年資本投入太高,導緻剔攤銷折舊調回影響,再加回真正資金流出性的資本開支後,它的真實利潤已經是負數,理論上很難分紅。

所以比亞迪過去的分紅都是非常明顯“意思一下”。但2023年底宣布的分紅力度明顯加大:90億的分紅,對于自己負的真實利潤其實已經不錯。

當然,在資金的分配上,比亞迪目前存在一個非常明顯的傾向:當擴産能性質的資本開支尾聲之後,費用上的支出,具體來說,智能化方向上補短闆的研發開支明顯上量,今年一季度的财報(《比亞迪:汽車業務毛利率 “大殺四方 ”,成功穿越低谷?》)體現得尤其明顯。

不過海豚君觀察了一下,研發投入和資本開支完全不在一個量級上:比亞迪一年資本開支超超過千億,而研發開支一年也就250億,即使研發開支擡升,資本開支回落節省的現金流仍會非常明顯。

整體來看,海豚君仍然傾向于認為,比亞迪距離優質分紅資産的邏輯轉變并不遙遠。

三、如何理解比亞迪的估值?

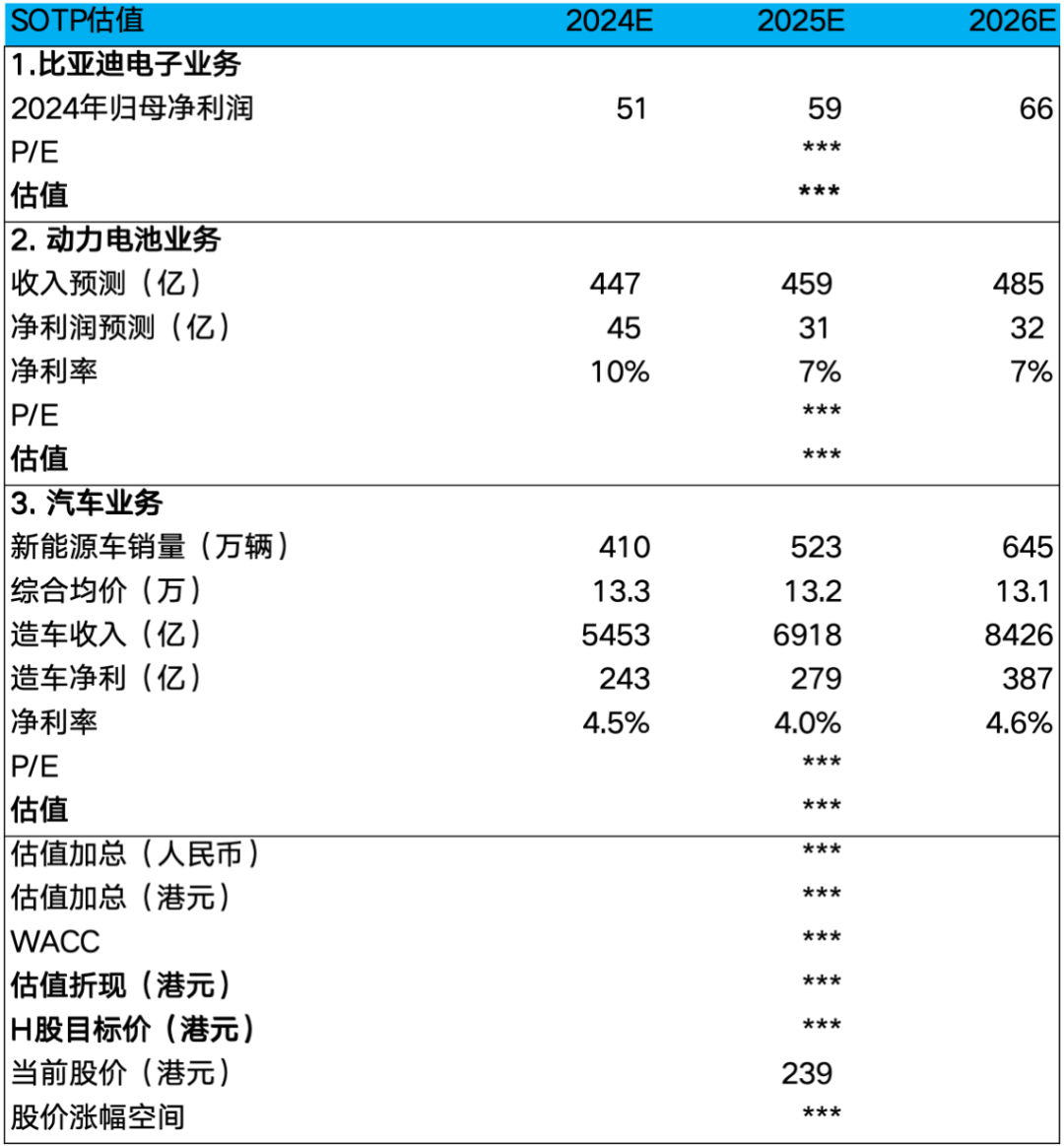

(以下涉及具體估值部分,請前往長橋App,進入「動态-投研」欄目查看同名文章)

如果說比亞迪上一輪的上漲,主要是靠行業Beta,其實是靠DM 4.0的産品周期的話,整個邏輯偏行業Beta紅利的話,那麼接下來,結合以上(一——二)的分析,海豚君傾向于比亞迪接下來股價的驅動力更多是來源于深度一體化煉成後,回歸市占率提升以及股東預期改善雙線驅動的 Alpha邏輯。

在這種情況下海豚君假設:

a. 比亞迪國内高端純電上進展較為緩慢,比亞迪整體打法上仍然主要用價格利器(單車價格不漲,甚至下降)在剛需價格段内用價格優勢來持續拿市占(銷量市占率更高)。

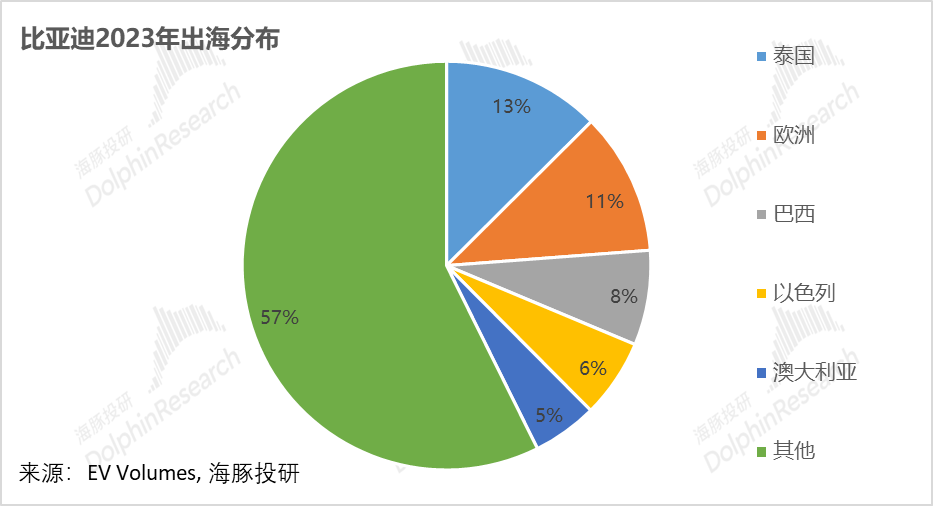

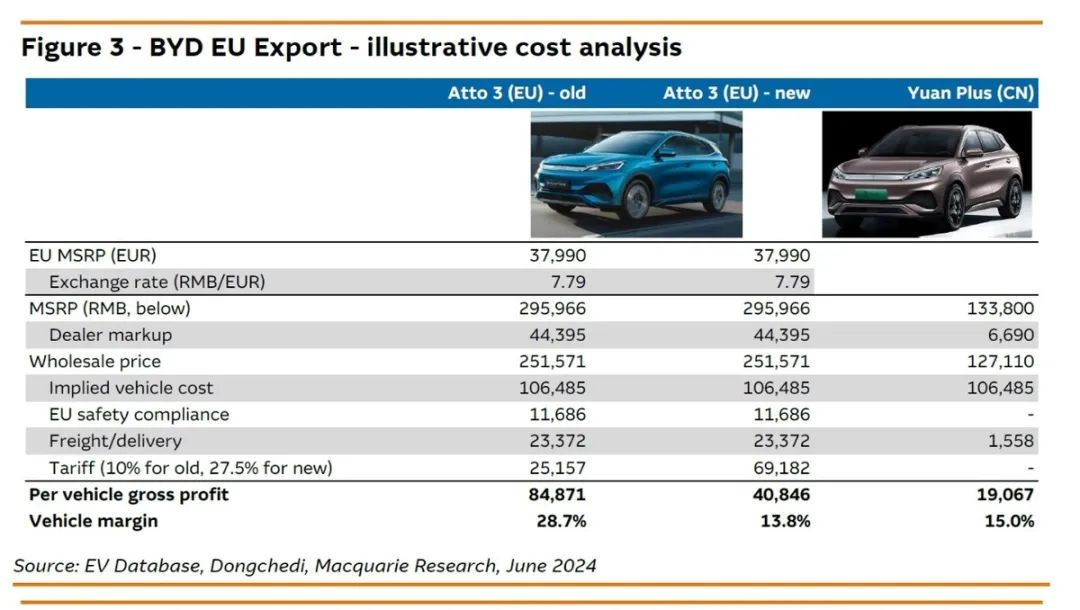

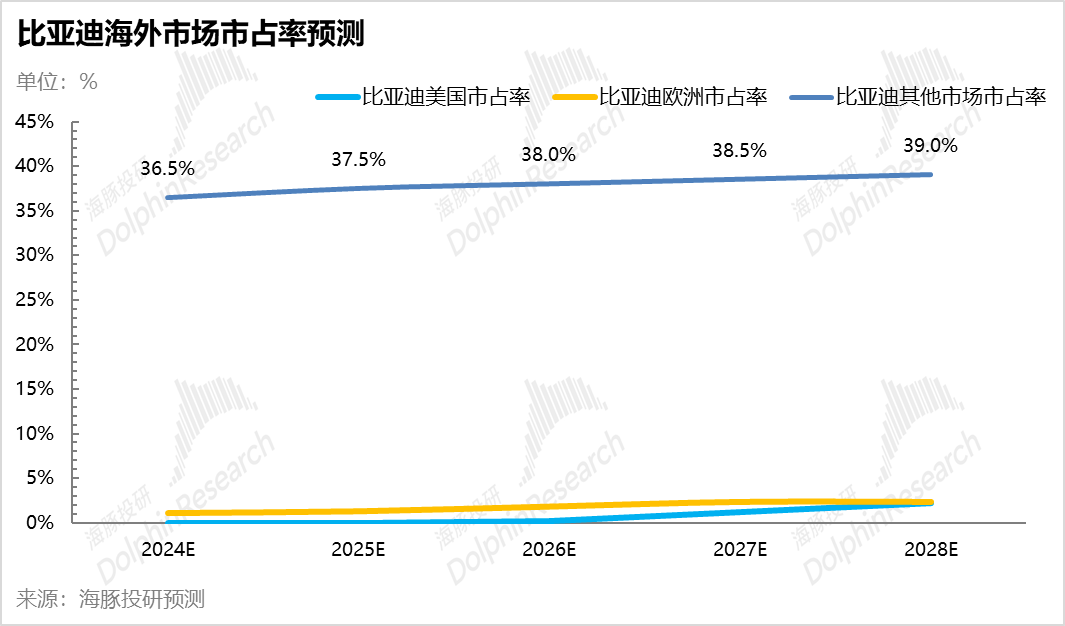

b. 海外:相比特斯拉在出海上将重點集中在歐洲和中國,比亞迪在出海上由于最主要的兩個地區:美國存在準入難度,歐洲有關稅壓制,整體出海策略上更偏“散點式“——除了歐美、日韓之外的市場。

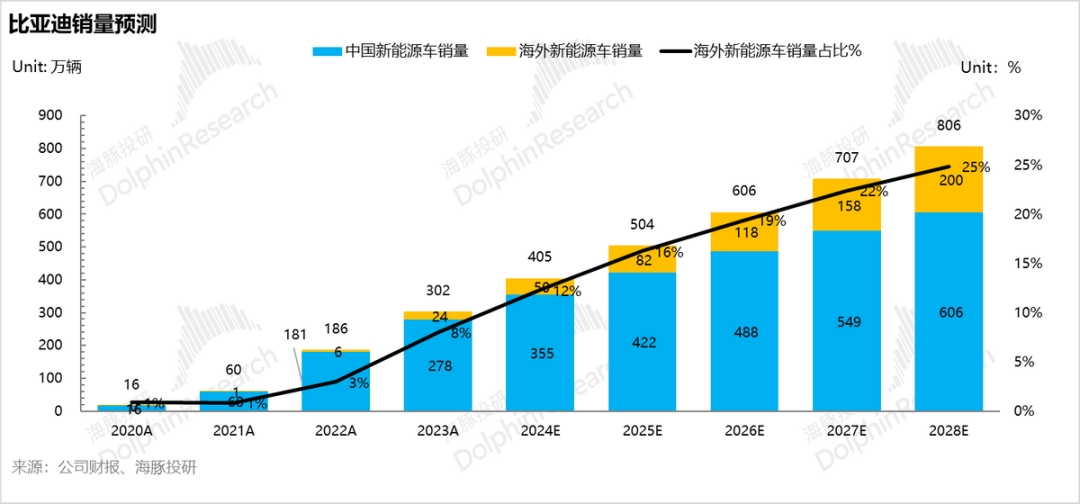

整體來看,海豚君預測比亞迪整體銷量将從2023年302萬輛增長至2028年大約穩态下800萬輛,距離同樣定位“親民性“車型的銷量王者豐田大約100萬的差距。這個差距主要是因為歐美市場,但部分靠國内市場和海外其他市場的市占率更高來彌補。

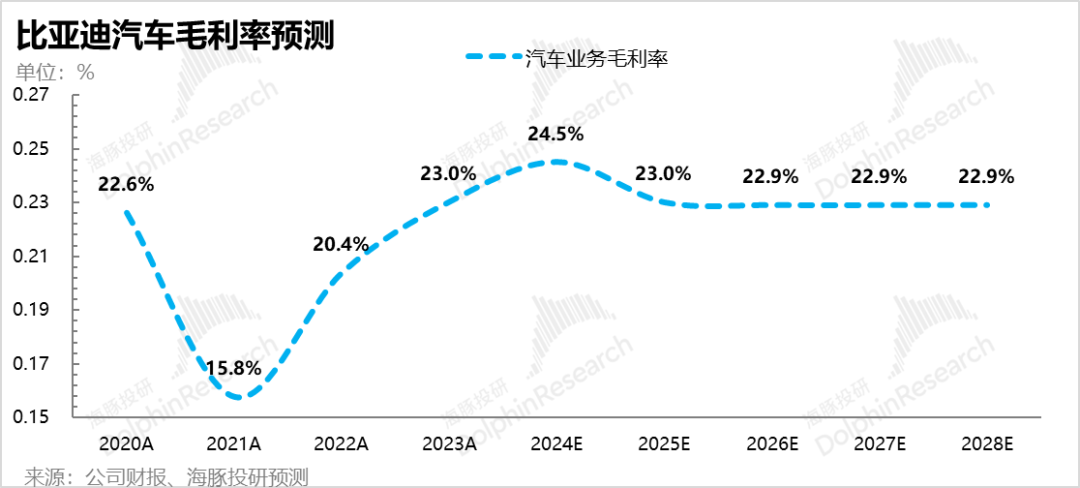

同樣在毛利率上參考豐田,做了類似的終局毛利率預期(注意,沒有溢價,而對比之下,特斯拉對自己終局毛利率的指引是要比目前毛利率高的燃油車再高出幾個百分點)。

但其實,考慮到比亞迪事實上還有體内的電池業務,遠期毛利率是非常有希望超過豐田的,而基于這個保守估算,海豚君在剔除電池業務毛利率增量貢獻的情況下,比亞迪造車的毛利率甚至是小幅低于豐田的穩态毛利率的。

這種情況下,海豚君給出的穩态下的DCF估值,比亞迪也大約***港币/股。(以下涉及具體估值部分,請前往長橋App,進入「動态-投研」欄目查看同名文章)

由于汽車偏産品周期驅動,海豚君同時提供一個PE估值來做參考,基本區間範圍基于對資産的估值區間,再不考慮淨現金和比亞迪電子估值,僅對核心資産電池和汽車業務估值的情況下,大約對應比亞迪的安全邊際基本在***港币上下的位置,而如果全部加總,比亞迪則明顯有不錯的上行空間。