習近平總書記在全國生态環境保護大會上強調:“要推動有效市場和有為政府更好結合,将碳排放權、用能權、用水權、排污權等資源環境要素一體納入要素市場化配置改革總盤子,支持出讓、轉讓、抵押、入股等市場交易行為”。

自2021年7月16日開市以來,全國碳排放權交易市場啟動已滿兩年。首批納入2162家發電行業重點排放單位,覆蓋約45億噸二氧化碳排放量,是全球規模最大的碳市場,也是我國積極應對氣候變化、推動綠色發展的裡程碑。兩年多來,市場運行總體平穩。截至7月16日,全國碳市場碳排放配額累計成交量2.40億噸,累計成交額110.30億元。

如何看待兩年多來全國碳市場的運行情況?全國碳市場建設如何推動綠色低碳發展?

#01 碳市場能以低成本、高效率實現碳減排

全國碳市場每日成交數據顯示:今年7月21日,當日全國碳排放配額總成交量321216噸,總成交額18620018元,收盤價較前一日上漲3.98%。

有研究表明,以二氧化碳為主的溫室氣體是造成全球氣候變暖、環境惡化的主要元兇之一。為促進企業積極實現碳減排,把碳排放權商品化并進行配額交易是國際通行的市場手段之一。

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央高度重視全國碳市場建設工作。2015年11月,習近平總書記在氣候變化巴黎大會開幕式上提出把建立全國碳排放交易市場作為應對氣候變化的重要舉措。2021年4月,習近平總書記在領導人氣候峰會上宣布,中國将啟動全國碳市場上線交易。2021年7月,全國碳排放權交易市場開市。

目前,中國是世界上第一個建立成熟有效碳市場的發展中國家。2021年2月1日正式施行的《碳排放權交易管理辦法(試行)》,從國家層面對全國碳交易市場建設作出明确規定。

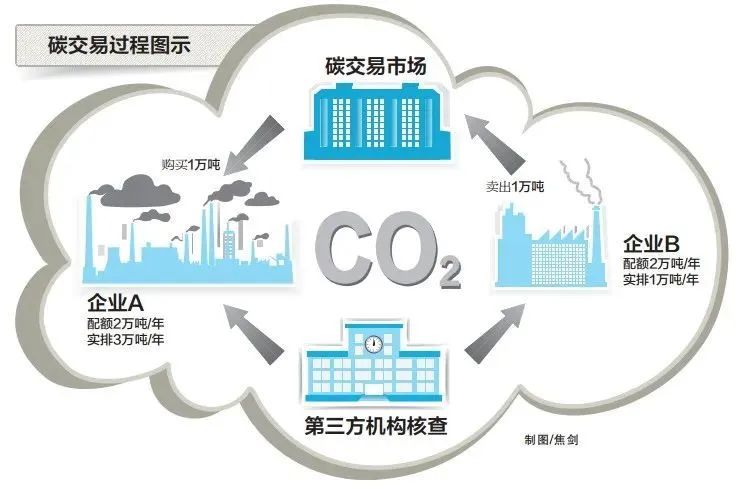

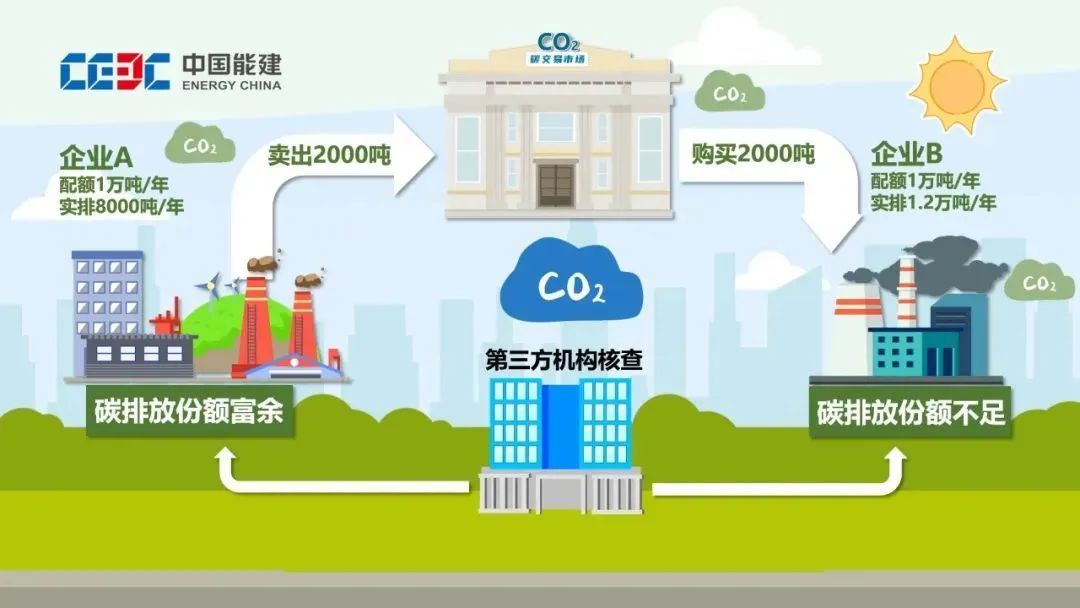

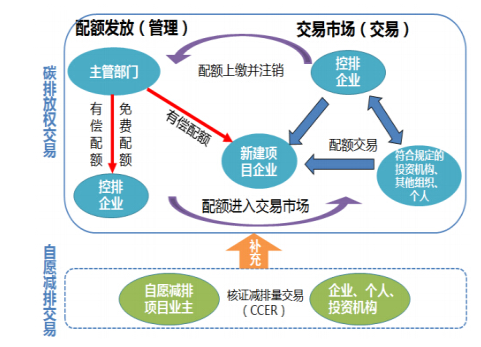

中華環保聯合會能源環境專委會秘書長郭雲高介紹了全國碳排放權交易市場的建設框架:首先設定碳市場覆蓋範圍,首批納入超2000家發電企業參與全國碳市場交易;再設定配額總量,也就是降碳的目标任務;然後制定配額分配方案,采取基準線法,同行業的企業橫向比較,獎勵先進、懲戒落後,同時明确碳配額分配是否免費以及有償分配的比例。此外,還要建立碳排放報告核查體系和履約機制,監管企業的碳排放量,明确未履約行為的懲罰規則,保證碳市場的約束力和公信力。

“所謂‘碳交易’,就是以碳排放配額為對象的交易行為。”郭雲高介紹,企業可以在配額允許範圍内排放溫室氣體,如果用完配額,需要向配額富足的企業購買,還可以按規定的比例購買自願減排量(不高于配額的5%)。這樣超額排放的企業多付費遭受“懲罰”,而減排的企業則通過市場獲得“獎勵”。

碳市場如何發揮低成本、高效率的減排作用?郭雲高告訴記者,碳市場同其他市場一樣,通過價格信号來引導碳排放權資源的優化配置,以“無形之手”推動降低全社會減排成本,促進綠色低碳産業高效充分發展。碳價過低,企業沒有減排積極性;碳價過高,則會導緻一些高碳企業負擔過重,來不及轉型發展。隻有推動形成合理碳價,才能讓碳市場起到有效約束碳排放和激勵降碳的作用。

“經過兩年的運行和發展,全國碳市場價格發現機制作用初步顯現,企業減排意識和能力水平得到有效提高,對促進低成本減排發揮了積極作用。”今年7月,上海環境能源交易所董事長賴曉明在中國碳交易市場發展研讨會暨全國碳市場上線交易兩周年活動上表示。

從免費的公共資源,到明碼标價的稀缺商品,碳交易市場持續釋放明确信号:二氧化碳排放有價,綠色低碳就是競争力。

#02 企業如今多了本“碳”賬本

“2021年7月16日,全國碳市場交易首日,我們電廠将17.5萬噸富餘的二氧化碳排放指标通過平台成功出售,獲利近900萬元。”第一次完成碳交易的情形,讓華能(浙江)能源開發有限公司玉環分公司總經理陳鋒記憶猶新。

華能玉環電廠是我國首座百萬千瓦超超臨界火力發電廠,裝機容量425萬千瓦。該公司自2011年起就将碳排放管理納入企業日常監督管理,由于缺少必要的激勵增益措施,後續動力和進展曾受到一定影響。

從碳交易市場獲益後,節能減碳的“甜頭”進一步激勵華能玉環電廠走綠色低碳發展之路。電廠成立了節能環保專項攻堅領導小組,先後推進實施機組增容提效、煙冷器餘熱利用改造、灘塗漁光互補光伏電站建設及海上風電項目等一系列節能減碳項目改造,并通過引入智能控制算法等,做深做細節能降碳、綠色發展轉型工作。

節能減碳攻堅措施實施以來,華能玉環電廠發電碳排放強度持續降低,實現減排二氧化碳47.92萬噸,碳排放配額的盈餘也使其獲得了經濟效益。2022年,玉環電廠通過出售碳盈餘獲利1億多元。今年7月,華能玉環電廠被評為“全國碳市場2022年度優秀交易實踐企業”。

“企業從以前隻算‘錢’賬,到如今多了一本‘碳’賬。從‘一本賬’到‘兩本賬’,全國碳市場推動實現碳達峰碳中和的作用初步顯現。”陳鋒說。

碳市場是将減排責任壓實到企業的一項制度安排。與傳統的行政手段相比,碳市場既能夠将溫室氣體控排責任壓實到企業,又能為碳減排提供激勵。通過釋放合理的碳價格信号,利用市場優化排放資源的配置,引導減排成本低的行業和企業優先減排。這為企業減排提供了靈活選擇,同時也降低了社會減排成本,更容易被企業和社會所接受。

當前,全國碳市場隻納入了高排放行業中的發電行業。站在新起點上,完善制度機制、提升活躍度成為下一步全國碳市場建設的重要課題。據業内人士介紹,目前全國碳市場擴容步伐加快,建材、鋼鐵、石化等行業正在加緊各項準備工作。

#03 有力序減碳是實現高質量發展的必然要求

2021年12月,太鋼集團率先完成了自備電廠碳排放配額履約清繳工作,成為第一個履約周期内第一批履約且履約後有盈餘的鋼鐵企業。今年2月,太鋼礦業成為亞洲首家發布礦産品碳足迹數據和國内首家發布綠色低碳技術路線圖的礦山企業,入選冶金礦山行業“工業互聯網賦能綠色低碳發展優秀案例”。

“通過碳交易促進企業尋求低碳技術、實現産業升級,是公司推動綠色低碳轉型、實現高質量發展的縮影。

太鋼集團位于山西省太原市北部,主廠區占地8.51平方公裡。随着城市的快速發展,主廠區逐步為城區所包圍,成為典型的“城市鋼廠”,一直以來承受着巨大的環保壓力。近年來,太鋼集團堅持以新發展理念為指導,堅定不移走綠色發展之路。

為如期實現“雙碳”目标,太鋼集團成立了“碳中和辦公室”,研究編制了碳達峰及降碳行動方案,快速啟動了不鏽鋼系統碳減排路徑研究,力争2050年實現碳中和。太鋼集團确立了“13460”低碳發展模式,通過極緻能效引領、能源結構優化、原料結構變革、工藝技術創新、産城融合發展、綠色産品開發六大路徑,有序推進碳減排工作。

在用電方面,推進“光伏廠區”建設,提升廠房屋面光伏發電能力,已建成投運15.86兆瓦光伏設備,年發電能力1500萬千瓦時以上;運輸方面,廠内鐵路運輸柴油機車實施了油電混動改造,149台電動重卡倒搬車輛上路運行,廠内道路清潔采用新能源清掃車;技術升級方面,研發綠色低碳原創技術,推進工藝流程優化,打造低碳冶金技術工藝路線,今年5月太鋼堿性球團項目投産,通過高球團比冶煉降低高爐燃料比,高爐球團比将由28%提高至34%,年節約固體燃料約3萬至5萬噸;促進産城融合協同降碳方面,回收各類生産過程中的餘熱,為太原北部城區冬季供暖提供清潔熱源,助力城市減少碳排放。

選擇公交、新能源車等低碳出行方式;雙面打印文件……近日,“低碳太鋼”APP上線,該平台包括綠色出行和低碳生活等模塊,員工隻要完成相應項目,就能獲得積分獎勵。太鋼集團借此積極推動員工将低碳理念融入日常工作生活的點點滴滴,日積月累、形成習慣。

作為擁有14億多人口的發展中大國,我國要整體邁入現代化社會,必須徹底改變大量生産、大量消耗、大量排放的粗放發展模式,切實降低單位産出能源資源消耗,以更少的能源資源消耗創造更大的經濟社會效益。有力有序降碳,是在新時代新階段貫徹新發展理念、實現高質量發展的必然要求。

“雙碳”目标提出以來,社會各界充分認識到這場變革的重要性、緊迫性和艱巨性,統一思想和認識,按照推進“雙碳”工作的時間表、路線圖和施工圖,紮紮實實把黨中央決策部署落到實處。

#04 全國碳市場成為我國氣候變化的重要窗口

氣候變化是全人類面臨的共同挑戰,氣候變化給人類帶來的挑戰是全球的、長遠的。有研究顯示,2011年至2020年全球地表溫度比工業革命前上升了1.1攝氏度,人類活動已造成氣候系統發生了前所未有的變化。

中國始終是應對氣候變化的實幹家和行動派。近年來,我國實施積極應對氣候變化國家戰略,構建完成碳達峰碳中和“1+N”政策體系,推動結構調整、能源結構優化,采取節能降碳減排、建立完善碳市場、增加森林碳彙等一系列措施。

以碳市場為例。當前,我國建立了全球覆蓋溫室氣體排放規模最大的碳市場,碳排放強度顯著下降。碳市場不僅是我國控制溫室氣體排放的政策工具,也為廣大發展中國家建立碳市場提供了借鑒,同時為促進全球碳定價機制形成發揮了重要作用,受到國際社會廣泛關注。

實現碳達峰碳中和是一項廣泛而深刻的經濟社會系統性變革。近年來,在“雙碳”目标引領下,綠色發展的觸角已延伸至各行各業。

能源結構持續優化。非化石能源發電裝機容量占全部裝機比重達到50.9%,曆史性超過化石能源。近十年,我國以年均3%的能源消費增速支撐了年均6.2%的經濟增長,中國成為全球能耗強度降低最快的國家之一。

交通運輸綠色轉型步伐加快。截至今年6月底,全國新能源汽車保有量達1620萬輛。從産銷量看,上半年新能源汽車産銷分别完成378.8萬輛和374.7萬輛,同比分别增長42.4%和44.1%。從市場占有率看,上半年新能源汽車銷量占全部汽車銷量的比例達28.3%,比2022年提升2.7個百分點。

工業綠色發展不斷提速。近十年,規模以上工業單位增加值能耗累計下降超過36%,我國目前已經在國家層面創建了綠色工廠3616家、綠色工業園區267家、綠色供應鍊管理企業403家。

中國主動承擔自身減排責任,将碳達峰碳中和納入生态文明建設整體布局和經濟社會發展全局,成為發展中國家承擔自身碳責任的典範,也為全球氣候治理提供了強大動力。6月27日,外交部發言人毛甯在例行記者會指出:“中國是生态文明的踐行者,氣候治理的行動派,我們将繼續積極穩妥推進碳達峰、碳中和,在綠色‘一帶一路’和南南合作框架下,為其他發展中國家應對氣候變化提供支持和幫助。”

文字參考來源: 中紀委

内容如有侵權,聯系删除