文章來源:巨豐金融研究院

文章作者:巨豐金融研究院

60S要點速讀:

1、三中全會曆來承擔着定調發展模式和改革體制機制的重要任務。預計二十屆三中全會将繼續聚焦經濟問題,做出重大決策,以推動中國社會主義市場經濟的進一步發展。

2、改革文件預計将體現“目标導向定方向、問題導向定方案”的原則。目标導向将圍繞實現“中國式現代化”進行,而問題導向将着重解決當前經濟發展中面臨的現實問題。

3、預計新一輪财稅體制改革、建設全國統一大市場、完善新型舉國體制将是改革的重點。這些領域的發展将有助于解決老齡化、土地财政下滑和地方經濟發展模式等問題。

4、黨的二十大報告強調了分配制度是促進共同富裕的基礎性制度。預計三中全會将提出提高勞動報酬在初次分配和二次分配中的比重,以實現全體人民的共同富裕。

5、三中全會改革重點領域有望迎來投資機遇,本次會議後優勢制造、國家安全、國企改革、公用事業等領域有望受益,其中,基本面更優、政策重視的中國優勢制造的中長期表現值得期待。

三中全會承擔定調發展模式、改革體制機制的曆史任務

二十屆三中全會将于7月15日至18日召開。改革開放以來,曆次黨的三中全會均承擔了定調發展模式、改革體制機制的曆史任務。一般而言,一中全會讨論黨的人事問題,選舉産生新一屆中央領導機構,二中全會讨論國家機構的認識問題,三中全會則聚焦經濟問題,就經濟改革發展做出重大決策,這其中又以 1978 年十一屆三中全會、1993 年十四屆三中全會、2003 年十六屆三中全會和 2013 年十八屆三中全會對改革的讨論尤為重要。

曆屆三中全會基本規劃了中國社會主義市場經濟發展的道路。從曆屆三中全會來看,十一屆三中全會提出“把全黨工作重點轉移到社會主義現代化建設上來”,掀起了改革開放的浪潮;十四屆三中全會則為十四大提出的“建設社會主義市場經濟體制”制定基本框架;十六屆三中全會讨論研究完善社會主義市場經濟體制;十八屆三中全會會議提出全面深化改革。

預計二十屆三中全會的改革文件将體現“目标導向定方向、問題導向定方案”。所謂“目标導向”即圍繞“中國式現代化”這一最大目标來展開;所謂“問題導向”即需要解決當前我國經濟發展面臨的現實問題,即老齡化導緻的全社會資本風險偏好下降與需要高風險資本發展新質生産力之間的矛盾、土地财政下滑後現行央地财權事權不匹配加劇的矛盾、地方“錦标賽”經濟發展模式與需要暢通國内大循環之間的矛盾。綜合來看,預計新一輪财稅體制改革、建設全國統一大市場、完善新型舉國體制将會是改革重點。

因此,黨的三中全會的議題、決定、舉措和信号等都會被拿來廣泛深入研究,是大家判斷未來政策方針、工作重點的重要依據,而其中大力扶持的一些産業和領域在未來有望迎來投資機遇。

目标導向定方向:圍繞中國式現代化内涵推進改革

黨的二十大報告對中國式現代化“是什麼”和“本質要求”做了詳細闡述。從經濟社會體制改革的角度來看,“人口規模巨大”和“全體人民共同富裕”的目标要求全面深化改革需要更多聚焦分配,“物質文明和精神文明相協調”的目标要求經濟高質量發展和民生社會事業改革相結合,“走和平發展道路”的目标要求推進高水平對外開放,“人與自然和諧共生”的目标要求進一步推進綠色轉型。預計三中全會改革方向将圍繞這幾點來展開。

在十四屆三中全會建立社會主義市場經濟體制以來,中國收入分配相對穩定,勞動力報酬占比基本穩定在 GDP 總額的 50%左右。其中在資本快速積累過程曾使得勞動報酬占比略有下滑,但在十八大以來這一水平明顯回升。

黨的二十大報告提出,分配制度是促進共同富裕的基礎性制度。因此要促進共同富裕,需要提高勞動報酬在初次分配和二次分配中的比重。其中初次分配在社會主義市場經濟條件下由市場決定,市場對資源配置起決定性作用;而二次分配則依賴政府的調節,主要包括基本社會保障、稅收和财政轉移支付等。

以财稅改革調節二次收入分配是當前實現全體人民共同富裕的重要方式。黨的十九屆四中全會提出“健全以稅收、社會保障、轉移支付等為主要手段的再分配調節機制,強化稅收調節,完善直接稅制度并逐步提高其比重”。直接稅無法轉嫁,由納稅人直接負擔,有利于國家對最終收入進行直接調控。當前國内增值稅占稅收比重近 4 成、國内消費稅占比 1 成、進口增值稅與消費稅占比 1 成。因此需要逐步提高所得稅、财産稅和資源稅為主的直接稅比重,降低間接稅(如增值稅、消費稅)的比重。

問題導向定方案:着重解決三個現實問題

在 5 月 24 日的座談會上,總書記提到“奔着問題去、盯着問題改”,因此,改革方向将緊緊圍繞解決當前我國經濟發展過程中的現實問題。我們總結了三個現實問題,分别是“老齡化導緻的全社會資本風險偏好下降與需要高風險資本發展新質生産力之間的矛盾”“土地财政下滑後現行央地财權事權不匹配加劇的矛盾”以及“地方‘錦标賽’經濟發展模式與當前需要暢通國内大循環之間的矛盾”。

全社會資本風偏下降與需要高風險資本發展科創之間的矛盾

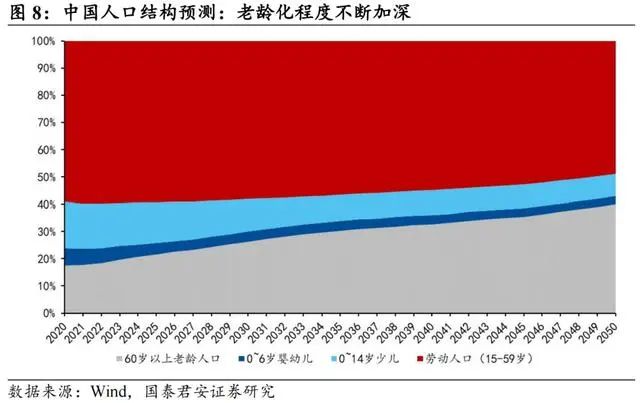

中國的老齡化程度預計将不斷加深,或帶來全社會資本風險偏好的持續下行。2023 年中國 60 歲以上老齡人口占比 21.1%,預計 2035 年将提升至 31.4%。生命周期理論認為,年齡與居民風險偏好呈現一定的相關性,退休的老年

人往往風險偏好較低,因此人口老齡化将降低居民總體投資風險偏好程度。但科技創新活動具有高風險的特征,往往需要高風險偏好的資本,與居民總體投資風險偏好在老齡化趨勢下逐漸降低構成矛盾。

為解決上述問題,要求科創金融繼續推進,可能的改革方向有:

第一,培育耐心資本。2024 年 4 月中央政治局提出“要積極發展風險投資,壯大耐心資本”。耐心資本可以被解讀為具有較高風險承受能力、不易受短期市場波動幹擾、能長期為投資項目的創新活動提供穩定的資金支持的資金。對于研發周期長、投入大、風險高的科技創新企業,應當引導投資機構針對科技創新企業“投早、投小”。

第二,拓寬投融資渠道,為科創企業“開源”。除傳統機構投資者以外,可以同時鼓勵擴大主權财富基金、養老金、高校教育基金等多種形式的針對科技企業的投資。

第三,發展擁有國家信用背書的債權轉股權。股權投資收益共享、風險共擔的機制,天然契合科技企業長周期、高風險、輕資産等特點,市場化債轉股作為一種股權融資方式,能有效幫助企業增強資本實力,降低杠杆水平。未來可考慮拓寬地方政府專項債投向領域,探索多元化财政科技投入方式,例如将專項債用于補充地方國有資本運營平台資本金,用于投資科創企業。

土地财政下滑後央地财權事權不匹配加劇的矛盾

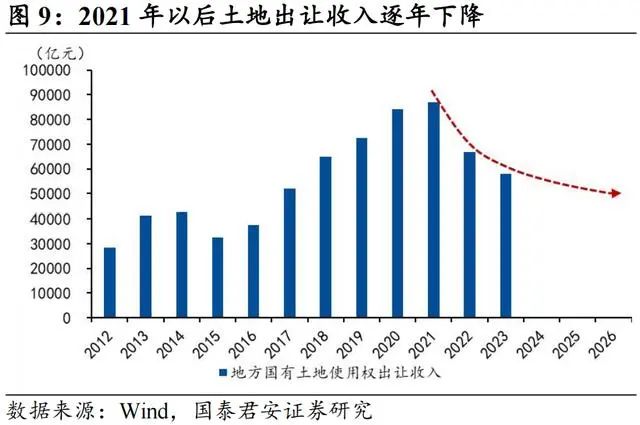

央地财權事權不匹配的矛盾在土地财政持續走弱的背景下愈發凸顯。2021年以來我國房地産市場持續出清,地産需求側的疲弱導緻賣地收入下滑,而在防範化解地方政府債務風險的要求下,中央隻能通過不斷增加對地方轉移支付的方式促進地方“适度開展超前基礎設施建設”。出現這一現象的本質原因是,“穩增長”的事權主要在地方,而 1994 年十四屆三中全會開啟的分稅制改革後形成了中央更占優勢的财權分配格局,地方收入高度依賴土地财政,故而土地财政一旦走弱,央地的财權與事權錯位的矛盾就更加凸顯。

為緩解這一矛盾,二十屆三中全會可能讨論的新一輪财稅體制改革尤為重要,主要聚焦在央地财權和事權的重新劃分,完善轉移支付,推進省以下财稅體制改革等:

第一,優化央地财權事權的劃分。預計主要方向是上收事權、下放财權。一方面,可以考慮上收地方支出壓力較大的社保、教育等部分事權到中央;另一方面,以消費稅征稅環節後移并逐步下劃給地方為契機,下方部分财權給地方(詳見前期報告《消費稅改革:邏輯脈絡與前景展望——二十屆三中全會前瞻系列之一》)。

第二,完善轉移支付的直達機制。2020 年曾有相關實踐,當年政府工作報告曾提出“建立特殊轉移支付機制,資金直達市縣基層、直接惠企利民”,有利于提升資金下達效率,防範截留挪用。

第三,進一步推進省以下财政體制改革。2022 年國務院辦公廳發布《國務院辦公廳關于進一步推進省以下财政體制改革工作的指導意見》,提出清晰界定省以下财政事權和支出責任、理順省以下政府間收入關系、完善省以下轉移支付制度等要求。

地方“錦标賽”競争與暢通國内大循環的矛盾

改革開放以來,我國各地方政府通過經濟發展的競争,自下而上地活躍了微觀市場,這種被稱為“錦标賽”的經濟發展模式成為我國經濟保持高速增長的重要源泉之一;但這種模式也帶來一些弊端,例如滋生了地方保護主義、加劇了稅收競争造成稅基流失等。2020 年 4 月 10 日中央财經委員會第七次會議提出“構建以國内大循環為主體、國内國際雙循環相互促進的新發展格局”,地方保護主義顯然不利于暢通國内大循環。

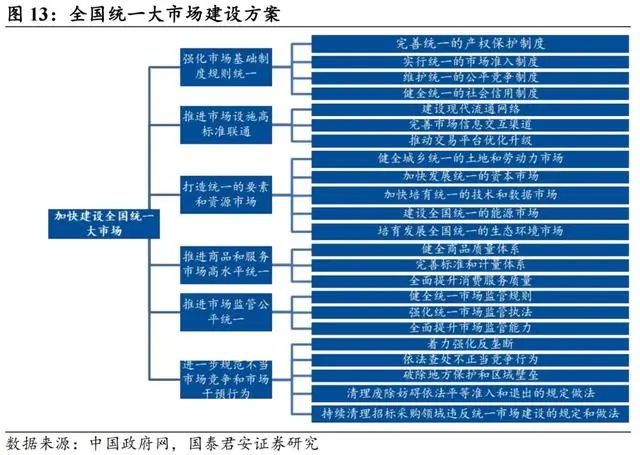

建立全國統一大市場是解決地方“錦标賽”競争帶來的弊端與暢通國内大循環的矛盾的根本舉措。2013 年十八屆三中全會明确強調“建設統一開放、競争有序的市場體系,是使市場在資源配置中起決定性作用的基礎”。2022年國務院發布《加快建設全國統一大市場的意見》,文件包含多個政策方向,預計在二十屆三中全會中也将重點提及:

第一,優化區域生産力布局,防止企業“内卷式”競争。2024 年 4 月政治局會議提出“因地制宜發展新質生産力”,就是為了避免産能過剩和資源浪費,未來中央可能會根據不同地區資源禀賦,制定越來越多的産業發展規劃。例如,2023 年 10 月國務院頒布《國務院關于推動内蒙古高質量發展奮力書寫中國式現代化新篇章的意見》,強調礦産開發、礦區建設、現代能源體系建設和農牧業基礎設施建設等方面;同年 10 月中央政治局會議審議的《關于進一步推動新時代東北全面振興取得新突破若幹政策措施的意見》則強調現代化農業、生态保護、清潔能源和邊區特色産業以及基礎教育等。在這些産業規劃的引領下,内蒙古、東三省等地上半年固定資産投資增速表現較為亮眼。

第二,清理“稅收窪地”,維護區域間投資環境的穩定與公平。部分地方政府和财稅部門通過稅收返還等方式變相減免稅收,侵蝕稅基、轉移利潤的方式進行不合理競争,最終會導緻整個投資環境受損。2024 年 6 月國務院公布《公平競争審查條例》,自 2024 年 8 月 1 日起施行,要求不得給予特定經營者稅收優惠,不得給予特定經營者選擇性、差異化的财政獎勵或者補貼,預計相應表述也會在三中全會提及。

第三,促進勞動力、土地、能源、數據要素的統一和自由流動。建設全國統一大市場的另一要義是促進各類要素的市場化改革,包括勞動力自由流動、土地自由流轉、能源市場統一和數據要素可交易等,其中可能涉及戶籍制度改革、農村集體土地入市等。例如,2019 年國家發改委發布《國家城鄉融合發展試驗區改革方案》,要求吉林省、江蘇省、浙江省的 11 省建立城鄉融合發展試驗區,目标在 2025 年前形成一批可複制可推廣的典型經驗和體制機制改革措施。

曆屆三中全會前後市場行情回顧

下面我們回顧下曆史,看看曆屆三中全會召開前後市場到底有着什麼樣的表現。

财通證券研報認為:從權益的表現來看,由于市場對三中全會有所預期,所以三中全會召開前後市場一般會有明顯的調整。三中全會前1個月和前1周市場往往會出現兩次明顯調整。但是由于市場預期和環境差異,股市表現漲跌不定。(指數曆史表現不預示未來)

中信證券研報認為,本次三中全會前活躍資金明顯退潮,而配置型資金呈現觀望态勢。

那三中全會召開後市場會有不同的表現嗎?

從曆史經驗來看,行情在會議召開1-2個月時間裡實現反彈。十六和十七屆三中全會後35天和25天左右,萬得全A實現反彈;而十八和十九屆三中全會後大概60-70天時,行情出現一定轉變。(指數曆史表現不預示未來)

特别是從一些改革重點領域來看,有望迎來新的投資機遇。舉個例子,十八屆三中全會提出的完善國有資本經營預算制度為央企闆塊創造了超額收益。據同花順數據統計,會後截至2015年底中證央企指數漲幅超86%,顯著跑赢大盤指數。當然曆史數據不預示未來,但也可以在某種程度上給我們的投資帶來一定的啟發。

三中全會政策主要受益的方向:科技以及中上遊國企,公用事業等紅利闆塊

市場何時企穩來說,當前需重點關注中證1000,中證2000等中小市值ETF的價格,成交量以及持續性等情況。國内長線資金大幅流入中小市值或成為市場企穩的一大信号。

一方面,國内大資金流入可以階段性緩解中小市值流動性負向循環。更重要的是,長線大資金流入或意味着修複中小市值流動性得到了更高層級的政策支持,或帶來市場情緒的有效修複。可持續關注以半導體、AI硬件為代表的科技闆塊以及中上遊國企,公用事業等紅利、泛紅利闆塊。這些闆塊可能是三中全會政策主要受益的方向之一。

本屆三中全會有望明确深化改革方向,或推動行情回暖。當前市場風險偏好已處在曆史底部,三中全會召開或推動市場風險偏好自低位修複。

下半年,随着三中全會或提振市場信心,疊加下半年資金面和政策面迎來積極變化,市場中樞有望擡升。随着宏觀經濟、企業盈利的溫和持續修複,增量資金有望進入中大盤仍是市場趨勢。除此,如果基本面修複更進一步,随着核心闆塊景氣度的回升,對于科技闆塊可予以更多地關注。

結構上看,三中全會改革重點領域有望迎來投資機遇,本次會議後優勢制造、國家安全、國企改革、公用事業等領域有望受益,其中,基本面更優、政策重視的中國優勢制造的中長期表現值得期待。具體可關注具備出口競争優勢的中高端制造和引領新質生産力發展的科技制造。

(參考來源:國泰君安、中泰證券、海通證券、财通證券等)